一组研究人员成功开发出一款微型且节能的设备,其能够产生光子对,并在任意距离下维持量子纠缠状态。这一成果借助创新材料与方法达成,无疑是量子技术领域的重大进步,有望为计算、电信以及高精度传感系统带来变革。

在过去的一个多世纪里,物理学家致力于探索光子、电子等亚原子粒子在微观尺度的行为奥秘,而工程师们也历经数十年将这些理论成果转化为实用技术。量子纠缠现象格外引人瞩目,当两个光子处于纠缠态时,无论距离多远,一个光子状态的改变会即刻在另一个光子上体现。大约80年前,阿尔伯特·爱因斯坦将此现象称作“幽灵般的超距作用”,如今它已成为全球研究的重点,也是实现量子比特的重要途径。

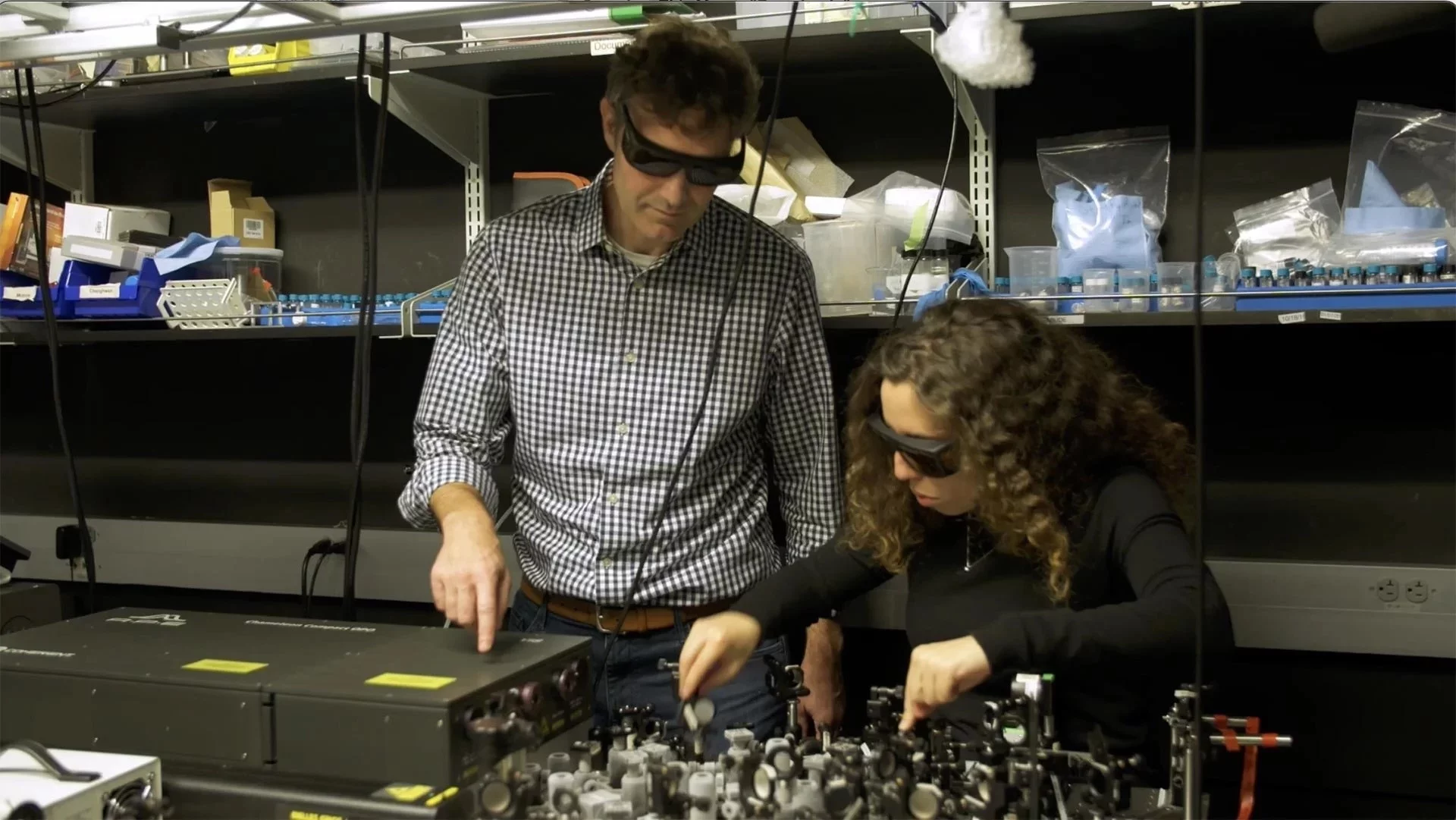

当下,制造光子对较为有效的方式是让光波穿过肉眼可见的大晶体。然而,1月13日发表于《自然光子学》杂志的论文中,哥伦比亚工程研究人员及其合作者团队阐述了一种全新方法,可在更小设备上以更少能量实现更高性能的光子对创造。

这些发现是非线性光学领域的关键进展,该领域主要通过技术手段改变光在激光、电信及实验室设备等应用中的性质。哥伦比亚大学量子科学与技术硕士联合主任詹姆斯·舒克表示,此项工作实现了连接宏观与微观非线性及量子光学的长期目标,为可扩展、高效的片上集成器件奠定基础。

新设备仅有3.4微米厚,意味着未来众多量子系统的关键部分有望集成在硅芯片上,大幅提升量子设备的能源效率与整体技术能力。研究人员采用二硫化钼这种范德华半导体过渡金属薄晶体制造该装置,将6块晶体片堆叠,每片相对上下晶体板旋转180度,光穿过堆叠时,准相位匹配现象会操纵光特性产生光子对。

此次研究首次将范德华材料中的准相位匹配用于产生对电信有用波长的光子对,技术效率更高且出错率更低。詹姆斯·舒克认为,这一突破将使范德华材料成为下一代非线性和量子光子体系结构的核心,是实现未来片上技术、取代现有块状和周期性极化晶体的理想选择,还会在卫星分配、移动电话量子通信等领域产生直接影响。

詹姆斯·舒克团队基于此前工作开发出此新设备。2022年,团队证明二硫化钼等材料具有非线性光学有用特性,但光波穿过时相互干扰限制了性能。于是团队采用周期性轮询技术解决相位匹配问题,通过交替堆叠平板方向,让设备在极小尺度产生光子对。舒克称,了解材料特性后,就确定要追求周期性极化以高效产生光子对。